Stolpersteinverlegungen in Lichterfelde

Erinnerung an Rosa Marmor sowie Rudi und Herta Hirschmann

Am Donnerstag, den 24. April 2025, um 11.00 Uhr, wird in der Osdorfer Straße 8 in Lichterfelde-Süd ein Stolperstein für Rosa Marmor geb. Hirschmann verlegt. Direkt im Anschluss, um 11.45 Uhr, wird mit der Verlegung von zwei weiteren Stolpersteinen in der nahegelegenen Schwatlostraße 10 ihres Neffen Rudi Hirschmann und seiner Ehefrau Herta Hirschmann geb. Kehrbaum gedacht.

Das Gedenken wurde von Familienangehörigen initiiert und die Biographien, unterstützt von Dr. Christiane Scheidemann, recherchiert und erarbeitet. Das Netzwerk Erinnerungskultur des Kirchenkreises Steglitz mit seiner Koordinatorin Pfarrerin Andrea Köppen lädt zur Teilnahme ein.

Biografische Spuren von Rosa Hirschmann

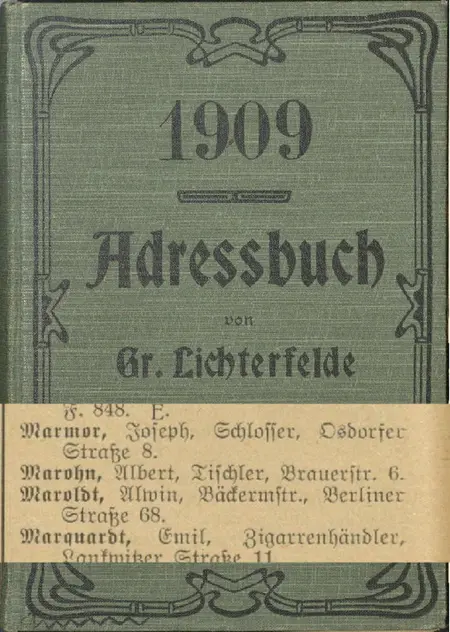

Rosemalge, genannt Rosa, Hirschmann wurde am 2. Februar 1877 in Nidden/Memel, Ostpreußen, heute Nida in Litauen, geboren. Sie war das erste Kind des Lehrers und Kantors der jüdischen Gemeinde, Salomon Hirschmann, geb. 1852 in Neustadt, heute Žemaičių Naumiestis in Litauen, und seiner Frau Jenny geb. Benjamin. Am 28. Februar 1898 heiratete Rosa den am 7. Juni 1872 in Sucha/Galizien (heute poln. Sucha Beskidzka) geborenen Schlossergesellen Josef Nathan Marmor in Guttentag (heute poln. Dobrodzień). Ab wann das Paar gemeinsam in Berlin lebte ist unbekannt. Die Ehe blieb kinderlos.

Am 4. Dezember 1908 brachte Rosas jüngere Schwester Lina in der Wohnung von Rosa und ihrem Mann ihren unehelichen Sohn Rudi Adolf zur Welt. Sein Vater war Herbert Friedländer, geboren am 1. Oktober 1887 in Bernstadt/Oels, heute Bierutów in Polen. Erst im Jahr 1912 heirateten seine Eltern in Bernstadt. 1926 trennten sie sich wieder und ließen sich schließlich 1939 scheiden. Rudi wuchs ausschließlich unter der Obhut von Rosa und Josef Marmor auf und nahm in seiner Jugend inoffiziell deren Nachnamen an. Sein Onkel starb bereits am 16. Oktober 1933 im Alter von 61 Jahren in seiner Wohnung eines natürlichen Todes.

Weiterlesen...

Rosa bewies großen Mut und Stärke, insbesondere in schwierigen Zeiten, als sie zwischen 1936 und 1941 Rudi nach dessen Heirat und der zunehmenden Repressionen, die ihr Neffe und seine junge Familie erfuhren, unterstützte: Sie versorgte die Familie mit Lebensmitteln und kümmerte sich während der Abwesenheit der Eltern um deren Kinder.

Am 27. November 1941 wurde Rosa Marmor aus ihrer Zwei-Zimmerwohnung in der Osdorfer Straße von zwei SS-Männern abgeholt und zur Sammelstelle in die Synagoge Levetzowstraße gebracht, während die Gestapo sämtliche Besitztümer – Wäsche, Kleidung, Geschirr und Wertsachen – beschlagnahmte. Noch am gleichen Tag musste sie von der Levetzowstraße aus sieben Kilometer zu Fuß zum Bahnhof Grunewald, Gleis 17 laufen.

Rosa Marmor und 1053 weitere Personen wurden mit dem 7. Osttransport, dem ersten Deportationszug nach Riga, deportiert. Nach drei Tagen kam der Zug frühmorgens bei Eiseskälte am 30. November 1941 am Stadtrand von Riga am Bahnhof Šķirotava an. An diesem Tag, dem sogenannten „Rigaer Blutsonntag“, wurde Rosa Marmor zwischen 08:15 und 09:00 Uhr, im Alter von 64 Jahren, unmittelbar nach ihrer Ankunft im Wald von Rumbula, nahe Riga, erschossen.

Biografische Spuren von Rudi und Herta Hirschmann

Ihr Neffe und Ziehsohn Rudi Adolf Hirschmann wurde am 04. Dezember 1908 als Sohn ihrer Schwester, der unverehelichten Verkäuferin Lina Hirschmann (geb. am 17. April 1882 in Ratzebuhr/Pommern, heute poln. Okonek) und des Vieh- und Pferdehändlers Herbert Friedländer (geboren am 1. Oktober 1887 in Bernstadt/Öls, heute poln. Bierutów) geboren. Sein Vater erkannte ihn nicht als Sohn an.

Rudi Hirschmann blieb seit seiner Geburt bei seiner „Blutstante und Pflegemutter“, wie er sie nannte, und deren Mann wohnen, die ihn wie ihr eigenes Kind großzogen. Sein Onkel und Pflegevater Josef Marmor starb jedoch bereits am 16. Oktober 1933 infolge eines unerwarteten, aber natürlichen Todes.

Am 1. August 1923 begann Rudi Hirschmann nach seiner Schulzeit an der 10. Gemeindeschule (heute Giesensdorfer Grundschule) seine Ausbildung zum Füllhalterdreher/Hartgummidreher in der 1908 gegründeten Füllhalterfabrik Gebrüder Lommatzsch in Lankwitz. Nach der Ausbildung wurde er von der Firma übernommen und arbeitete dort bis zu seiner Zwangsentlassung im Jahr 1939.

Am 21. Dezember 1929 hatte er in erster Ehe Anni Milord (geb. am 5. März 1911 in Lichterfelde) geheiratet, mit der eine Tochter bekam. Die Ehe wurde im Februar 1934 geschieden. Über das weitere Schicksal der geschiedenen Ehefrau und der Tochter ist nichts bekannt. Sechs Monate nach der Scheidung von Anni, am 14. August 1934, heiratete Rudi die am 7. Februar 1913 in Lichterfelde geborene, nichtjüdische Kontoristin Herta Irmgard Berta Kehrbaum. Ihre Mutter, die Protestantin Grete Kehrbaum (geb. am 10. August 1889 in Königsberg/Ostpreußen, heute Kaliningrad in Russland) war unverheiratet und verdiente als Arbeiterin ihren Lebensunterhalt. Über Hertas Kindheit und Jugend ist nichts bekannt.

Weiterlesen...

Die Eheleute bezogen zunächst einen ausgebauten Dachboden im Kadettenweg 66 in Lichterfelde-West. Im März 1936 wurde dem Ehepaar eine Tochter geboren, im Juli 1937 ein Sohn. Im Januar 1943 wurde ein weiterer Sohn geboren.

Obwohl Rudi durch die Heirat mit Herta in einer sogenannten „privilegierten Mischehe“ lebte, blieb die Familie nicht von Verfolgungsmaßnahmen und willkürlichen Beschlagnahmungsaktionen verschont.1939 wurde Rudi Hirschmann von der Füllhalterfabrik zwangsweise entlassen. Von der mit Wirkung vom 1. Dezember 1938 vom Berliner Arbeitsamt eingerichteten separaten „Zentralen Dienststelle für Juden“ in der Fontanestraße 15, die ab 1939 den „Geschlossenen Arbeitseinsatz“ der „arbeitslosen/arbeitslos gewordenen“ Juden organisierte, wurde er nun als Kohlenarbeiter dem Kohlenkontor Max Fechner & Johannes Quiel GmbH in Lichterfelde-West, als Arbeiter zugewiesen.

Mit der zunehmenden Radikalisierung der Verfolgungsmaßnahmen wurde auch der anfängliche Schutz durch die Ehe mit seiner nichtjüdischen Frau Herta immer fragiler, da die NS-Führung die Verfolgung nun auch auf die jüdischen Ehepartner:innen ausdehnte. Am 5. März 1943 wurde Rudi aufgrund seiner jüdischen Herkunft verhaftet. Herta wurde zwei Tage darauf zum Reichssicherheitshauptamt (RSHA) in die Prinz-Albrecht-Straße zitiert und dort dazu aufgefordert, in die Scheidung von ihrem jüdischen Mann einzuwilligen, was sie allerdings kategorisch ablehnte. Die Folge war für sie die Anordnung einer Zwangsarbeit, innerhalb von drei Tagen 1000 Stoffgürtel für die Wehrmacht herzustellen. Rudi wurde zwischenzeitlich in das Gestapo-Sammellager an der Levetzowstr. und von dort aus in das KZ Sachsenhausen gebracht. Am 10. März 1943 wurde er wieder entlassen. Zu diesem Zeitpunkt musste die Familie bereits die Deportation von Rosa Marmor und Rudi Hirschmanns leiblicher Mutter Lina Friedländer wahrgenommen haben. Auch die entsprechend der der NS-Rasseideologie als sogenannte „Mischlinge ersten Grades“ betrachteten Kinde erfuhren in der Schule zunehmende Ausgrenzung, ungeachtet der Tatsache, dass sie christlich erzogen wurden.

Nach dem März 1943 wurde Rudi Hirschmann nach Angaben der Tochter wiederholt verhaftet. Die Erinnerung an eine solche Verhaftung durch die Gestapo 1944 blieb für sie erschreckend prägend: über Monate hinweg blieb der Vater verschwunden und war u.a. in Bergen-Belsen inhaftiert.

Unmittelbar nach Kriegsende arbeitete Rudi Hirschmann zunächst zeitweise als Kraftfahrer bei den US-Streitkräften; danach konnte er seine Tätigkeit wieder bei seinem alten Arbeitgeber, der Füllhalterfabrik Lommatzsch aufnehmen. Die Familie blieb auch nach 1945 in der Schwatlostraße wohnen. Im September 1951 wurde der jüngste Sohn geboren.

Ab 1. April 1951 stellte Rudi Hirschmann Anträge beim Entschädigungs- und Wiedergutmachungsamt für alle Angehörigen, welche im Holocaust ermordet wurden, sowie für seine eigenen Belange, welche erst nach wiederholter und hartnäckiger Korrespondenz endlich bearbeitet wurden. Das letzte Antragsverfahren wurde schließlich 1971 endgültig abgeschlossen.

Herta verstarb am 15. Mai 1973 an einem Krebsleiden, Rudi 17 Jahre später, am 24. September 1990.

Angehörige von Rudi Hirschmann

Rudi Hirschmann verlor nach eigener Aussage mindestens 26 Angehörige im Holocaust.

Seine Mutter Lina und sein Vater Herbert Friedländer wurden wie seine Tante Rosa Marmor, die Großväter Salomon Hirschmann und Siegfried Friedländer sowie Geschwister der Eltern und deren Familienangehörige Opfer der nationalsozialistischen Judenverfolgung.

Weiterlesen...

Rudis Mutter, Lina Friedländer, wohnte zuletzt als Hausdame bei der verwitweten Frieda Friedman geb. Brodnitz in der Zimmermannstr. 7 in Steglitz. Nachdem Frieda Friedmann und deren Schwester am 6. August 1942 nach Theresienstadt deportiert und dort ermordet wurden, wurde auch Lina am 15. August 1942 mit dem 18. Osttransport vom Sammellager Levetzowstraße nach Riga deportiert und drei Tage später, unmittelbar nach der Ankunft, in den Wäldern von Rumbula ermordet. Für Lina Friedländer wurde bereits am 29. Oktober 2020 vor dem Haus in der Zimmermannstr. 7 ein Stolperstein verlegt.

Rudis Vater, Herbert Friedländer, wurde zunächst im Kontext der Novemberpogrome wie über 12.000 weitere männliche Juden festgenommen und inhaftiert. Bis 15. Dezember 1938 blieb er in Buchenwald in Haft. Wann er danach von Berlin nach Breslau übersiedelte, ist nicht nachzuvollziehen. Am 25. November 1941 wurde er von Breslau aus, wo auch sein Vater wohnte, zusammen mit 1.004 weiteren Breslauer Juden und Jüdinnen nach Riga deportiert. Nach der Ankunft am 28. November wurde er dort zusammen mit weiteren fast 2.000 Frauen, Männern und Kindern am 29. November in Fort IX zum Zweck der „Säuberung [des Ghettos] von überflüssigen Juden“ von Mitgliedern des Einsatzkommandos 3 der Einsatzgruppe A sowie von litauischen Hilfspolizisten ermordet.

Der Großvater mütterlicherseits, Salomon Hirschmann, lebte zunächst im Jüdischen Altersheim in der Lützowstraße 49 in Berlin-Tiergarten, seit dem 2. November 1940 im „Israelitischen Heimathaus“, einem von dem jüdischen Kaufmann und Philanthropen Hermann Abraham gestifteten und erbauten Ort der Wohlfahrtspflege in der Gormannstraße 3. Hier war auch ein Altersheim untergebracht, das seit 1942 als Durchgangslager/Durchgangsheim für Alterstransporte nach Theresienstadt fungierte. Von dort aus wurde er am 17. August 1942 nach Theresienstadt deportiert und starb laut Todesnachricht wenige Tage später, am 30. August an einer „Herzschwäche“.

Herberts Vater, Siegfried Friedländer, Rechtsanwalt in Breslau, geb. am 07. März 1868 in Bernstadt/Öls, heute Bierutów in Polen, wurde am 12.6.1942 nach Auschwitz deportiert und am 28. Juni 1942 ermordet.

Netzwerk Erinnerungskultur im Kirchenkreis Steglitz

ADRESSE c/o Ev. Lukas-Kirchengemeinde, Friedrichsruher Straße 6, 12167 Berlin VORSITZ Pfarrerin Andrea Köppen, E-Mail

SPENDEN KKVB Berlin Süd-West | Evangelischen Bank eG | DE18 5206 0410 0003 9663 99 | BIC GENODEF1EK1 | "Stolpersteine Steglitz"

Stolpersteine reinigen

Stolpersteine sind Wind und Wetter ausgesetzt und müssen in regelmäßigen Abständen gereinigt werden, da die Messingoberfläche unter feuchten Wetterbedingungen oxydiert.

Wenn Sie einen STOLPERSTEIN putzen und somit die Erinnerung blank polieren möchten, lesen Sie bitte vorher diese Anleitung.